IGNrando : La cartographie numérique réinventée pour les amoureux de la randonnée et des activités de plein air

L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN), responsable de la description de la surface du territoire national et de l’occupation de son sol, a franchi une étape significative il y a quelques années avec l’ouverture de ses bases de données. Ce mouvement a donné naissance à l’application IGNrando, une véritable mine d’or pour les randonneurs et les amateurs d’activités de plein air.

IGNrando a pour objectif de rendre les cartes IGN accessibles au plus grand nombre, en alliant ergonomie et fonctionnalités innovantes. L’application propose notamment l’enregistrement du fond de carte, une option très appréciée des fans de randonnées.

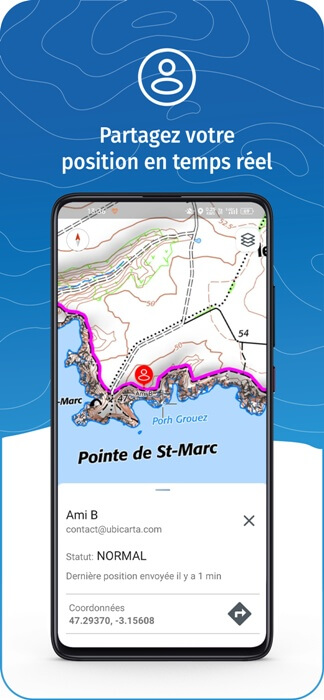

La nouvelle version de l’application offre des fonctionnalités supplémentaires pour enrichir l’expérience des randonneurs : création et recherche de points d’intérêt, saisie guidée automatique, informations en temps réel, alerte de sortie de parcours et, crucial pour les zones à faible connexion, un accès hors ligne.

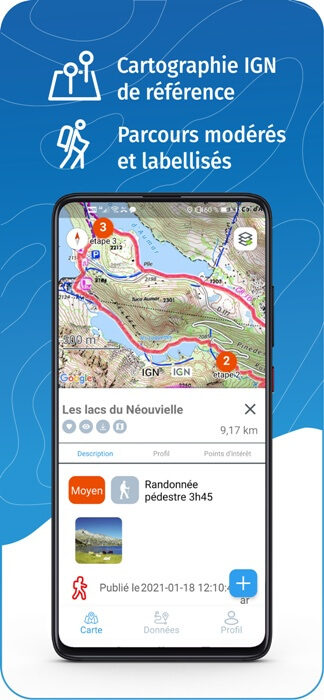

IGNrando, en complément du site ignrando.fr, le portail national et collaboratif des activités de plein air, offre un accès facile et mobile aux données et cartes IGN de référence. Elle propose un vaste catalogue de parcours et de points d’intérêts, labellisés et modérés par l’IGN, en France métropolitaine et en outre-mer. Préparation, guidage sur le terrain et partage d’expériences sont au cœur de l’expérience IGNrando.

La force d’IGNrando réside dans son réseau étendu de partenaires. Des Offices de tourisme aux fédérations sportives comme la FFRandonnée, la FFCT et la FFME, en passant par les Parcs nationaux et régionaux, tous contribuent à proposer des données de référence et un catalogue impressionnant de plus de 20 000 parcours et 50 000 points d’intérêt.

L’application IGNrando, développée par UBICARTA, est disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle offre une consultation aisée des photographies aériennes de l’IGN et du Plan IGN, un fond cartographique épuré, idéal pour visualiser les parcours et les points d’intérêt. Les fonds cartographiques OpenStreetMap Outdoors pour la randonnée et OpenCycleMap pour les sorties à vélo sont également disponibles.

Enfin, l’abonnement Carte IGN Liberté ouvre un accès illimité à toute la cartographie IGN, incluant les fameuses cartes TOP 25. Il permet également le téléchargement illimité des cartes pour une utilisation déconnectée, permettant ainsi aux randonneurs de profiter de leurs sorties en toute sérénité.

Découverte de parcours et navigation avec IGNrando : simplicité et personnalisation au service des randonneurs

IGNrando a révolutionné le monde de la randonnée en offrant une alternative à l’ancienne application Iphigénie. La simplicité et la clarté sont désormais au rendez-vous, rendant la découverte d’une randonnée accessible à tous, indépendamment de leur niveau d’expertise. Un parcours peut être sélectionné soit par géolocalisation, soit par une simple recherche sur la carte. La recherche peut être affinée selon des critères classiques tels que l’activité, la longueur et la difficulté, mais aussi par des points d’intérêt, offrant une approche plus personnalisée de la randonnée.

Une fois le parcours idéal trouvé, la navigation est facilitée par les nombreuses cartes IGN disponibles. IGNrando propose plus de 20 000 parcours et 50 000 points d’intérêt gérés par l’IGN, en France métropolitaine et en outre-mer. Pour les randonnées, l’accès à la carte OpenStreetMap Outdoors est également possible.

En mode payant, à 16,99 € par an, l’application offre un accès aux fameuses cartes TOP25 au 1/25 000e, aux cartes IGN de 1950 et à une carte de l’État Major utilisée entre 1820 et 1866. Ces cartes permettent de comparer l’évolution des espaces parcourus au fil du temps.

Dans sa version payante, IGNrando offre un choix diversifié de fonds de carte. Ceux-ci incluent le fond TOP25 au 1/25 000e, une carte des pentes de plus de 30°, essentielle pour les skieurs de randonnée, et OpenCycleMap pour les cyclistes et vététistes. Des cartes IGN multi-échelle sont aussi disponibles, tout comme les cartes IGN de 1950 qui permettent d’observer les évolutions du territoire. Les cartes d’État Major (1820-1866) raviront les amateurs d’histoire. Les cartes aéronautiques OACI indiquent les espaces de vol et les couloirs aériens, tandis que les parcelles cadastrales fournissent des informations précieuses pour ceux qui s’apprêtent à acquérir une propriété ou à traverser un terrain particulier.

Navigation et orientation facilitées avec IGNrando : un allié précieux pour les randonneurs

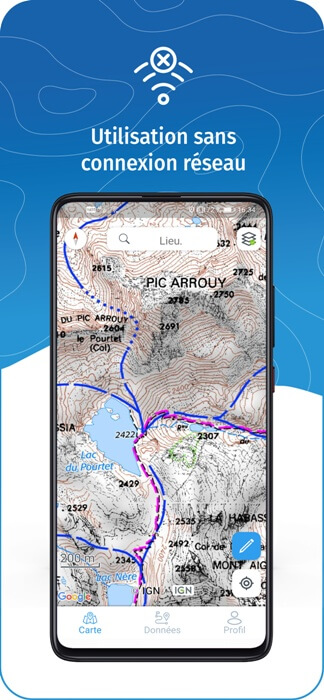

L’un des avantages clés de l’application IGNrando est la possibilité d’enregistrer un fond de carte IGN avant la randonnée, permettant ainsi d’explorer sans se soucier des problèmes de connexion. La seule préoccupation serait de vérifier la charge de la batterie du portable avant le départ. Le GPS peut également être activé pour connaître sa position lors de la randonnée.

Une fois sur le parcours, plusieurs options facilitent la randonnée. La carte en plein écran offre une lecture idéale, tandis que la boussole aide à naviguer plus facilement. L’application permet de consulter des informations sur la vitesse, la durée de déplacement et la distance parcourue. Il est également possible de visualiser la progression en temps réel en fonction de l’altitude. Pour ne jamais dévier de la route, un son ou des vibrations peuvent être activés en cas de sortie de parcours.

La lecture sur la carte en plein écran est optimisée avec deux modes d’affichage : une lecture orientée avec le Nord en haut de l’écran, ou une lecture « live » où la carte tourne en fonction de l’orientation de l’utilisateur. Par exemple, si l’on se dirige vers le sud, la carte pivote pour afficher le sud dans le sens de la lecture.

Le moteur de recherche de l’application présente les différents parcours pré-enregistrés disponibles sur le site ignrando.fr. Ceux-ci offrent un aperçu des itinéraires de randonnée, VTT ou équestres dans une zone donnée, classés par niveau de difficulté. Cette base de données repose sur les informations fournies par les offices de tourisme et peut être complétée au besoin par l’utilisateur.

L’un des rares inconvénients de cette application est l’absence d’orientation au format paysage. Ceux qui préfèrent accrocher leur téléphone au guidon de leur VTT, par exemple, devront tourner la carte manuellement.

En somme, IGNrando est un outil efficace alliant la qualité des cartes IGN à la simplicité d’une application bien conçue et fluide, très facile à utiliser. Pour un prix annuel comparable à celui des autres applications et avec un essai gratuit de 7 jours, IGNrando se positionne comme l’application de cartographie par excellence pour tous les randonneurs.

Enregistrement et partage de vos aventures sur IGNrando : une expérience intuitive et interactive

L’enregistrement du parcours pendant la randonnée sur IGNrando est simple et pratique grâce à un éditeur de carte. Après avoir sélectionné l’icône en forme de stylo située en bas à gauche, il suffit de se rendre dans l’onglet « Données » pour visualiser les tracés sélectionnés, les points d’intérêt retenus et les cartes enregistrées.

Pour ceux qui souhaitent créer leur propre parcours, il est possible de les enregistrer, les enrichir et les partager ultérieurement. Cette fonctionnalité est accessible via le même onglet en forme de stylo. L’importation et l’exportation de fichiers GPX facilitent la liaison de l’application avec d’autres sites internet ou applications de randonnée.

En ce qui concerne l’aspect communautaire de l’application, elle permet de prendre des photos, de les publier et de laisser des commentaires.

Le chargement de points d’intérêt ou de parcours est très facile. L’importation d’un fichier GPX se fait en quelques clics, et la liste des fichiers précédemment téléchargés s’affiche clairement.

Pour noter des points ou enregistrer en direct un parcours, trois touchers suffisent. À noter que l’enregistrement d’un parcours peut se faire en mode avion, ce qui permet d’économiser la batterie. Cette fonctionnalité rend IGNrando idéale pour les randonneurs souhaitant planifier, suivre et partager leurs aventures en plein air.

Carte IGN Liberté : Abonnement premium pour une expérience outdoor optimisée

L’abonnement Carte IGN Liberté, proposé par IGNrando pour un montant annuel de 16,99 €, offre un accès privilégié à l’ensemble des cartes IGN, outils indispensables pour les activités de plein air. Le principal avantage de cet abonnement est le téléchargement illimité, qui permet une utilisation sans connexion réseau. Cet abonnement inclus les cartes IGN à différentes échelles, dont la célèbre Top 25, les cartes historiques comme les cartes IGN 1950 et les cartes de l’Etat-major de 1820 à 1866, la carte des pentes pour les activités hivernales, les parcelles cadastrales, le réseau des routes, chemins et sentiers, ainsi que les cartes OACI destinées à la navigation aérienne.

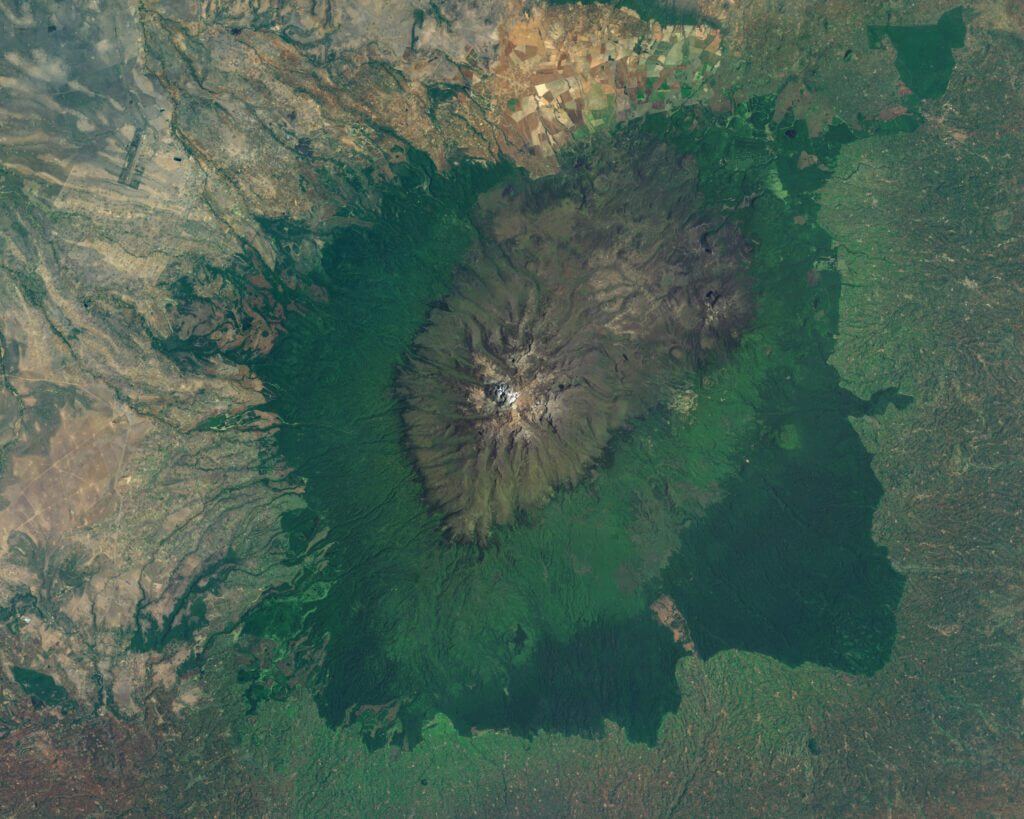

L’accès à IGNrando se fait à deux niveaux. Le premier niveau, gratuit, permet d’accéder à un ensemble de cartes de base, incluant les plans IGN, la cartographie mondiale et les images satellites. L’offre payante, en revanche, offre deux atouts majeurs. Elle permet d’accéder aux cartes TOP25, références pour les randonneurs, vététistes, grimpeurs, alpinistes et autres amateurs de trails. L’autre avantage majeur est l’accès hors connexion à ces cartes, via le préchargement en mémoire cache. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les sorties en zones isolées, comme les Ecrins ou le val d’Ossau.

La force d’IGNrando réside dans la simplicité et la rapidité de son interface. Aucune connaissance approfondie en cartographie n’est requise. Il suffit de définir un rectangle sur mesure pour choisir la zone requise, et la carte se charge rapidement en 4G ou wifi pour afficher le parcours de la sortie à venir. L’abonnement Carte IGN Liberté, avec IGNrando, fait ainsi de la préparation des sorties une expérience simple et intuitive.

Simplicité et Intuitivité : La Prise en Main

La prise en main de l’application IGNrando se distingue par sa simplicité. Cette version nouvelle de l’application cartographique éditée par l’Institut Géographique National (IGN) laisse derrière elle les complexités souvent associées aux applications de cartographie, où l’utilisateur moyen peut se perdre dans des menus compliqués ou rester perplexe face à des options de projection techniques.

Dès l’ouverture de l’application, l’interface utilisateur est simplifiée au maximum. La carte apparaît immédiatement à l’écran et trois menus sont accessibles : Carte, pour accéder directement à la carte; Données, pour afficher des points, des parcours ou des cartes supplémentaires; et Profil, qui contient les informations personnelles de l’utilisateur.

Autour de ces menus principaux, quatre champs intuitifs sont également proposés. Il s’agit d’un champ de recherche pour localiser des lieux ou des parcours, d’un bouton représentant des couches empilées qui permet de choisir le type de fond de carte souhaité, d’un icône en forme de crayon pour éditer la carte (enregistrer un point d’intérêt ou un parcours manuellement ou en temps réel) et, enfin, une cible pour revenir à la localisation de l’utilisateur en temps réel.

Ce minimalisme rend la cartographie accessible à tous. La confirmation vient des tests effectués, qui témoignent de la grande facilité d’utilisation de cette application, faisant d’IGNrando un outil incontournable pour les passionnés d’activités en plein air.