En 1979, l’indomptable Hannelore Schmatz a gravé son nom dans l’histoire en devenant la quatrième femme à conquérir le puissant Mont Everest. Pourtant, sa spectaculaire ascension vers le toit du monde serait, malheureusement, sa dernière aventure.

Allemande passionnée de montagne, Hannelore Schmatz, accompagnée de son époux tout aussi aventureux, Gerhard, entreprirent en 1979 l’expédition la plus audacieuse de leur vie : dompter l’imposant Everest.

Le couple intrépide a triomphé en atteignant le sommet, mais leur descente s’est révélée un voyage périlleux. Schmatz a succombé à la colère de la montagne dans un malheureux enchaînement d’événements. En conséquence, elle est devenue la première femme et nationale allemande à périr sur ses pentes dangereuses.

Pendant de nombreuses années, les restes momifiés de Hannelore Schmatz, reconnaissables à son sac à dos pressé contre elle, ont servi de rappel glaçant des risques encourus par ceux qui osaient défier le terrain impitoyable de l’Everest.

Hannelore Schmatz, un grimpeur expérimenté

Alpinistes expérimentés de l’Himalaya

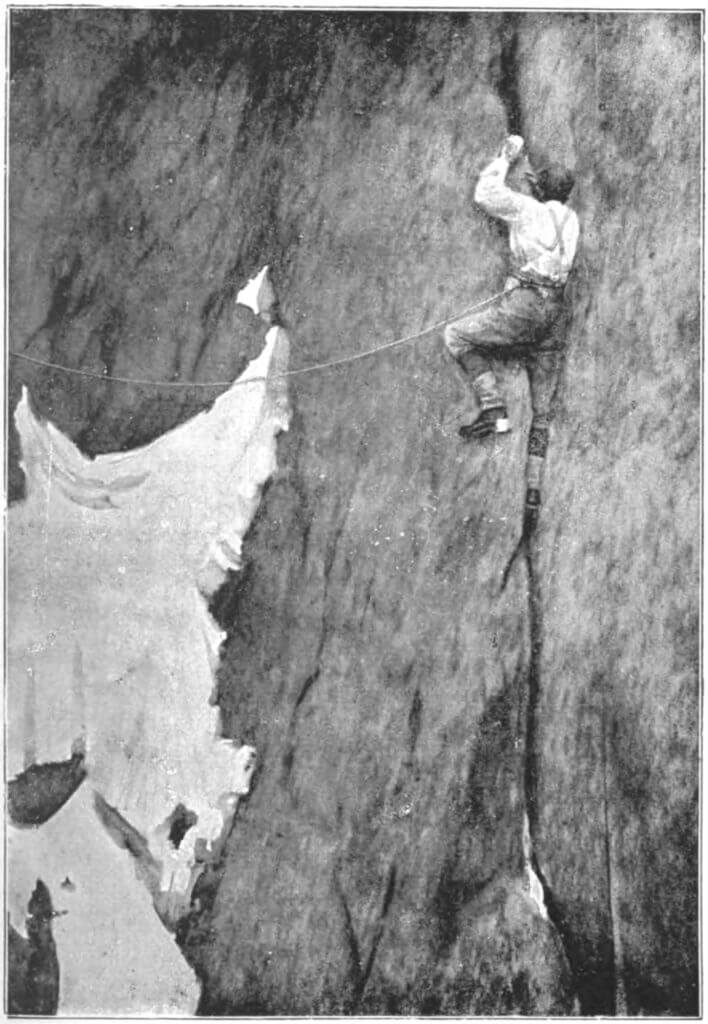

S’aventurer dans le royaume de l’impressionnant Everest est une prouesse réservée aux alpinistes les plus intrépides et expérimentés.

Hannelore Schmatz et son mari, Gerhard Schmatz, formaient un partenariat d’alpinisme redoutable. Grâce à cela, ils étaient animés par le désir de conquérir les plus spectaculaires sommets du monde.

Sans se décourager et résolus, le couple s’est fixé pour objectif le plus grand défi : l’Everest. Ils ont demandé un permis aux autorités népalaises et se sont lancés dans les exigeantes préparations nécessaires pour affronter ce suprême test de courage.

Ils ont gravi quelques sommets avant leur expédition à l’Everest

Le couple a gravi un nouveau sommet chaque année pour s’acclimater aux conditions difficiles des hautes altitudes. Au fil du temps, les montagnes qu’ils ont escaladées sont devenues plus hautes. Après une ascension réussie du Lhotse, le quatrième plus haut sommet du monde, en juin 1977, ils ont reçu la nouvelle enthousiasmante que leur demande d’escalader l’Everest avait été accordée.

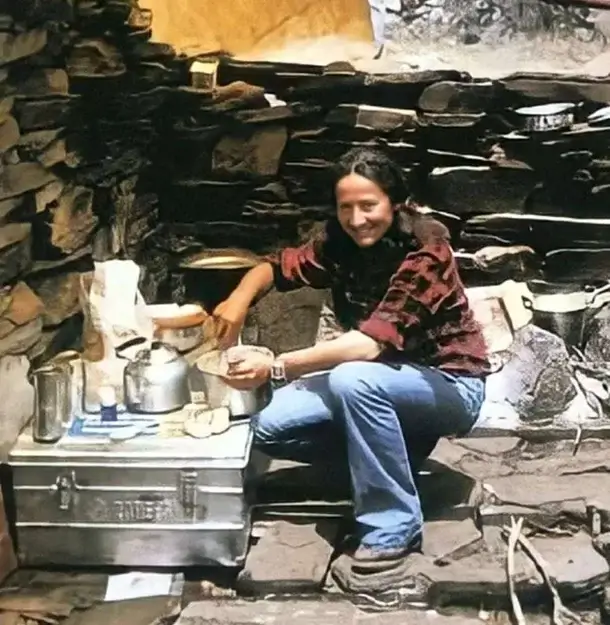

Hannelore Schmatz avait de solides compétences de préparation d’expédition

Hannelore, louée par son mari pour sa capacité exceptionnelle à organiser et à obtenir les matériaux de l’expédition, a géré minutieusement les éléments techniques et logistiques de leur aventure à l’Everest.

Pendant les années 1970, obtenir du matériel d’escalade approprié à Katmandou était assez difficile.

L’équipement nécessaire pour leur expédition de trois mois au sommet de l’Everest devait être acheté en Europe. Pour cela, Hannelore a organisé un entrepôt au Népal pour stocker plusieurs tonnes d’équipement essentiel pour leur voyage.

Atteindre le sommet de l’Everest

Un groupe d’alpinistes expérimentés

Hannelore, Gerhard et Ray Genet étaient tous des alpinistes accomplis qui s’étaient défiés sur les plus hauts sommets du monde. Ensemble, ils se sont lancés dans une audacieuse expédition pour conquérir l’Everest et retourner au camp de base avec leur équipe.

Ray Genet, affectueusement connu sous le nom de « Pirate », était un alpiniste américain né en Suisse et le guide pionnier du plus haut sommet d’Amérique du Nord, le Denali (Mont McKinley) en Alaska.

En mai 1973, après leur réussite de l’expédition Manaslu, Gerhard et Hannelore ont demandé l’autorisation de gravir le Mont Everest. Lorsque leur demande a été acceptée par le ministère des Affaires étrangères du Népal, ils ont commencé leurs préparatifs et leur entraînement.

Au cours des trois prochaines années, ils ont gravi de nombreuses sommets imposants pour développer leurs compétences et leur expérience en haute montagne.

Gerhard, qui a dirigé l’expédition, avait 50 ans à l’époque. Il a alors acquis la distinction d’être la personne la plus âgée à atteindre le sommet de l’Everest.

Les préparatifs

Dès qu’ils ont reçu l’autorisation pour leur quête de l’Everest, Hannelore et Gerhard se sont mis en action, préparant minutieusement cette entreprise monumentale.

Les compétences exceptionnelles de Hannelore dans la recherche et le transport des matériaux d’expédition étaient cruciales à cette époque. Une nourriture et un équipement adaptés étaient indisponibles à Katmandou. Tout ce dont ils et les Sherpas avaient besoin pour l’expédition de trois mois devait être acheté en Europe et expédié au Népal.

Ingénieuse et déterminée, Hannelore a rédigé des centaines de lettres et a obtenu un camion sponsorisé pour transporter le matériel. Avec l’aide de ses collaborateurs, elle a passé des mois à emballer plusieurs tonnes de matériel en colis de 30 kg dans un entrepôt. Elle veillait à ce qu’ils soient prêts à être transportés par les porteurs.

Une équipe solide entourait Hannelore Schmatz

En plus de l’équipement, le couple a dû assembler une équipe de grimpeurs de premier ordre.

Rejoignant Hannelore et Gerhard Schmatz étaient six autres alpinistes expérimentés à haute altitude :

- Néo-Zélandais Nick Banks

- Hans von Känel suisse

- Ray Genet américain—un expert de confiance qui avait grimpé avec les Schmatz auparavant

- Alpinistes allemands Tilman Fischbach, Günter Fights et Hermann Warth

Hannelore était la seule femme dans le groupe.

En juillet 1979, tout était prêt pour cette audacieuse entreprise. L’expédition de l’Everest des Schmatz était composée d’une équipe redoutable de huit alpinistes. Ils étaient soutenus par cinq Sherpas qui les guidaient dans leur ambitieuse quête.

L’expédition de 1979

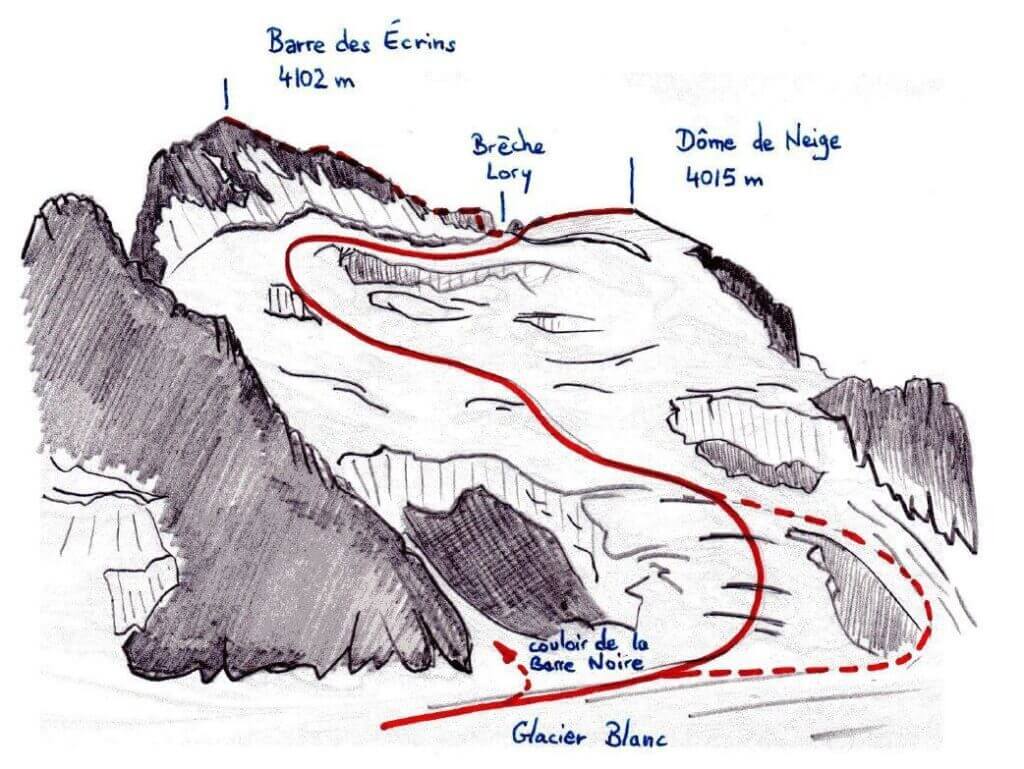

Pendant leur ascension, l’équipe a escaladé environ 24 606 pieds (7 500 m) au-dessus du niveau de la mer, s’aventurant dans le terrain difficile connu sous le nom de « la bande jaune ».

Pour atteindre le camp du South Col, ils ont traversé le traître Spur de Genève. Il s’agit d’une crête tranchante reliant Lhotse et Everest à une altitude de 26 200 pieds (7 985 m). Le 24 septembre 1979, le groupe a choisi d’établir leur dernier camp de haute altitude au South Col.

Cependant, une tempête de neige inattendue et de plusieurs jours a contraint toute l’équipe à se replier au Camp III. Sans se décourager, ils ont fait une autre tentative pour atteindre le Col du Sud, cette fois en se divisant en deux grands groupes. Hannelore Schmatz a rejoint un groupe avec d’autres alpinistes et deux Sherpas, tandis que son mari Gerhard dirigeait l’autre.

Après leur éprouvante ascension de trois jours, le groupe de Gerhard a atteint le Col du Sud avant les autres. Ensuite, ils ont installé leur camp pour la nuit et attendaient l’arrivée de leurs coéquipiers.

Arrivée au Col du Sud signifiait un jalon crucial pour l’équipe. Voyageant par groupes de trois à travers le paysage de montagne impitoyable, ils étaient maintenant au bord de la phase finale de leur ascension vers le sommet de l’Everest.

Tandis que le groupe de Hannelore Schmatz continuait leur trek vers le Col du Sud, l’équipe de Gerhard a commencé leur randonnée vers le sommet tôt le matin du 1er octobre 1979.

Atteindre le sommet

À 14h00, le groupe de Gerhard avait atteint le sommet sud du Mont Everest. À 50 ans, Gerhard Schmatz a gravé son nom dans les annales de l’alpinisme. Il est devenu la personne la plus âgée à se tenir au sommet du plus haut sommet du monde.

Gerhard a observé les conditions périlleuses s’étendant de la cime sud à la crête alors que le groupe célébrait leur triomphe. Reconnaissant les risques, l’équipe de Gerhard a rapidement commencé leur descente, faisant face aux mêmes obstacles qui les avaient défiés pendant l’ascension.

À leur arrivée au camp du Col du Sud à 19h ce soir-là, ils trouvèrent le groupe de Hannelore—ayant atteint le sommet de l’Everest à peu près au même moment que Gerhard—déjà en train de préparer leur camp pour leur propre ascension vers le sommet.

Gerhard et ses coéquipiers ont mis en garde Hannelore et les autres contre les conditions de neige et de glace traîtresses. En conséquence, ils les ont exhortés à reconsidérer leur ascension. Cependant, la détermination de Hannelore était inébranlable, comme l’a décrit son mari comme «indigné», résolu dans sa quête de conquérir le puissant Everest.

La tragique fin de Hannelore Schmatz

Épuisés par leur ascension ardue, Hannelore Schmatz et un autre alpiniste se retrouvèrent piégés par l’obscurité à 8 300 mètres (27 200 pieds) juste en dessous du sommet de l’Everest. Malgré l’insistance des Sherpas à ce qu’ils descendent, Hannelore et l’alpiniste américain Ray Genet choisirent de se reposer et ne se relevèrent jamais. Hannelore devint la première femme à périr sur les pentes supérieures de l’Everest.

Hannelore at réussi à atteindre le sommet.

À l’aube, Hannelore Schmatz et son groupe ont entamé leur ascension finale vers le sommet de l’Everest, à partir du point du Col Sud. Pendant ce temps, son mari, Gerhard, a commencé sa descente vers le Camp III alors que les conditions météorologiques se sont détériorées.

Alors que la journée avançait, Gerhard a reçu des nouvelles par talkie-walkie que sa femme et son équipe avaient réussi à atteindre le sommet de l’Everest. Hannelore Schmatz était devenue la quatrième femme de l’histoire à se tenir au sommet du plus haut sommet du monde, marquant une impressionnante réalisation pour la montagnarde expérimentée.

Une descente difficile

Tragiquement, la descente de Hannelore s’est avérée périlleuse. Selon les membres survivants de son groupe, Hannelore et Ray Genet étaient épuisés malgré leur force en escalade. Quand la nuit est tombée, ils ont décidé de bivouaquer à 8 500 m (28 000 pieds), en dépit des conseils de leurs guides sherpas de continuer à avancer.

Hannelore et Genet, déterminés à s’arrêter et à établir un bivouac (un affleurement abrité), ont fait face à une forte opposition de la part des Sherpas Sungdare et Ang Jangbu. Ils étaient au milieu de la redoutable Zone de la Mort, où les conditions périlleuses rendent les alpinistes extrêmement vulnérables. Les Sherpas les ont exhortés à continuer et à regagner le camp de base plus sûr plus bas sur la montagne.

Une zone impitoyable

Tragiquement, Ray Genet a succombé aux éléments cette nuit-là. Désespérée mais déterminée, Hannelore et les deux Sherpas ont résolu de poursuivre leur descente.

Cependant, le climat impitoyable avait déjà eu son effet sur Hannelore. À 27 200 pieds (8 300 m), Schmatz, épuisé, s’assit, demanda de l’eau et s’éteignit. Sungdare Sherpa, l’un des guides, resta avec son corps, perdant finalement la plupart de ses doigts et orteils à cause du gel.

Dans les suites de cette tragédie, Hannelore Schmatz est devenue la première femme et la première Allemande à mourir sur les pentes traîtresses de l’Everest.

Les restes de Schmatz : un avertissement glaçant pour les alpinistes

Le corps de Ray Genet a disparu et n’a jamais été retrouvé. En revanche, les restes de Hannelore Schmatz étaient visibles pendant des années pour ceux qui osaient s’aventurer au sommet de l’Everest par la route du sud. Son corps, congelé dans une position assise, est devenu un macabre repère à seulement 100 mètres au-dessus du Camp IV. Le froid extrême et la neige ont horriblement momifié ses restes, avec ses yeux ouverts et ses cheveux soufflés par le vent.

La mort de Hannelore a suscité une notoriété parmi les alpinistes, en particulier en raison de l’état de son corps, qui servait de rappel glaçant de la nature impitoyable de l’Everest. Vêtue de son équipement et de ses vêtements d’alpinisme, sa pose apparemment paisible a conduit d’autres alpinistes à la surnommer «la femme allemande».

Le norvégien Arne Næss Jr., chef d’expédition et alpiniste qui a réussi à atteindre le sommet de l’Everest en 1985, a raconté son rencontre troublante avec le corps de Hannelore Schmatz : la présence troublante du corps de Hannelore Schmatz, assis comme si elle se reposait au-dessus du Camp IV, sert de rappel glaçant des conditions impitoyables de la montagne. Ses yeux semblent suivre les alpinistes alors qu’ils passent, renforçant le fait qu’ils sont à la merci de l’environnement rude de l’Everest.

En 1984, un Sherpa et un inspecteur de police népalais ont tenté de récupérer le corps de Hannelore Schmatz, mais tragiquement, les deux hommes sont tombés à leur mort lors de cet effort. Finalement, la montagne a revendiqué Hannelore pour de bon. Une puissante rafale de vent a poussé son corps, le faisant rouler sur la face de Kangshung, où il a disparu de la vue, perdu à jamais dans les éléments impitoyables du mont Everest.

Hannelore Schmatz, un rappel sombre des périls auxquels font face les alpinistes

Hannelore Schmatz n’est pas la seule sur la montagne.

Avant qu’elle ne disparaisse, le corps de Hannelore Schmatz était un rappel glaçant dans la fameuse Zone de la Mort, où les alpinistes font face à des niveaux d’oxygène extrêmement faibles au-dessus de 24 000 pieds. De nombreux corps sont dispersés sur le Mont Everest, beaucoup reposant dans la périlleuse Zone de la Mort.

Malgré la neige et la glace, l’humidité relative faible de l’Everest aide à préserver ces corps, qui servent maintenant d’avertissement pour les autres alpinistes. Parmi les plus célèbres de ces corps – à part celui de Hannelore – se trouve celui de George Mallory, qui a essayé d’atteindre le sommet en 1924. Les alpinistes ont découvert son corps 75 ans plus tard, en 1999.

Au fil des années, l’Everest a réclamé la vie d’environ 280 alpinistes. Jusqu’en 2007, un aventurier sur dix qui s’est aventuré sur la plus haute montagne du monde n’est jamais revenu pour raconter son histoire. Le taux de mortalité a augmenté depuis 2007, exacerbé par une augmentation du nombre de tentatives de sommet.

Les causes générales de décès sur l’Everest sont :

La fatigue est en effet une cause fréquente de décès sur le mont Everest. Les alpinistes peuvent devenir trop épuisés à cause de l’effort physique, du manque d’oxygène ou de la dépense d’énergie excessive pour revenir en bas de la montagne après avoir atteint le sommet.

Cette fatigue peut entraîner une perte de coordination, de confusion et d’incohérence. Dans certains cas, le cerveau peut même saigner à l’intérieur, aggravant la situation.

L’épuisement et la confusion ont probablement contribué à la tragique mort de Hannelore Schmatz. Malgré son expérience, elle a choisi de se reposer plutôt que de continuer vers le camp de base. La décision s’est avérée fatale. Dans la zone de la mort impitoyable au-dessus de 24 000 pieds, la montagne l’emporte finalement si les alpinistes sont trop faibles pour continuer.

Conclusion

Pendant des années, le corps momifié de Schmatz est resté visible pour les alpinistes sur la route sud, un témoignage glaçant des conditions difficiles et des risques extrêmes liés à l’ascension de la montagne. Son corps gelé, assis contre son sac à dos, les yeux ouverts et les cheveux soufflés par le vent, est devenu un lieu de mémoire hanté et un avertissement sévère pour ceux qui osaient défier le puissant Everest.

Bien que son corps ait fini par disparaître, tombant du côté de la Face Kangshung, le souvenir du destin de Hannelore Schmatz reste ancré dans les mémoires des alpinistes et des amateurs d’aventures. Son histoire souligne l’importance de respecter la montagne. Comprendre ses limites et prendre des décisions bien informées en naviguant dans la mortelle Zone de la Mort au-dessus de 24 000 pieds (7 500 m).

À la fin, le legs de Hannelore Schmatz est un rappel puissant des défis extrêmes et des conséquences potentielles auxquelles sont confrontés ceux qui poursuivent leurs rêves de conquérir le Mont Everest.